代表一线履职 共绘发展新景

区人大常委会笕桥街道工委

张艳(左二)、吴新慧(左三)参加视察调研

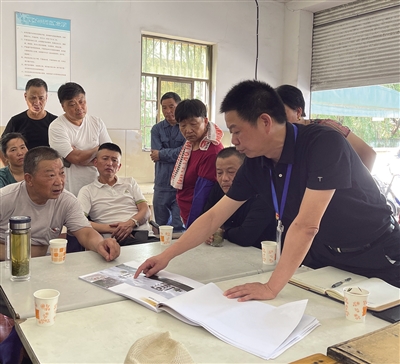

赵轶萍(右一)为群众代表讲解幸福横塘里改造情况

在上城区的东大门,一幅“宜居宜业、富有活力”的城市高质量发展新图景,正在笕桥这片承载着千年运河文脉与百年航空记忆的热土上徐徐铺展。近年来,上城区人大常委会笕桥街道工委,始终坚持将全过程人民民主的理念深深融入基层治理的每一处肌理,引导人大代表们根植于民、实干于行,紧扣时代发展脉搏,在产业能级提升、民生福祉增进、社会协同共育三大领域精准发力,为这片土地注入了源源不绝的“人大力量”。

聚焦发展主引擎

筑牢“实力笕桥”硬支撑

“要是没有赵代表,我们这片老厂房还不知道要‘睡’到什么时候!现在是彻底活了!”提及幸福横塘里园区的精彩蝶变,园区内一家文创企业的负责人由衷赞叹。居民与商户频频点赞的“主心骨”,正是区人大代表、横塘社区党委书记赵轶萍。

改造前的幸福横塘里,是笕桥发展版图上的一块“心病”。它地处“东整西拆”综合整治工程关键交界,内部厂房破旧、管线老化、违建丛生,不仅存在严重的安全隐患,更因其低效的土地利用与模糊的产业定位,成为了集体经济发展的“包袱”和城市形象的“伤疤”。如何唤醒这片沉睡的资源,让“工业锈带”转变为“发展秀带”,是摆在街道面前的一道必答题。

面对这块“硬骨头”,赵轶萍代表主动请缨,扛起了“开路先锋”的旗帜。四年来,园区成了他的第二个“家”。为了找准症结,他白天穿梭于园区的角角落落,用脚步丈量每一寸土地;晚上则一头扎进档案室,梳理历史遗留问题。他深入企业、走访居民,累计召开座谈会、协调会30余场,最终从纷繁复杂的意见中,提炼出“顶层设计、分步实施,拆整与发展互促融合”的破局之道,为园区精准定位了“文创+科技”的特色业态。

破局之路并非坦途。在农居外立面改造环节,部分村民因担心影响采光、破坏“风水”而抵触;在厂房征收谈判中,企业主对补偿标准持有异议。赵轶萍始终坚持“法理情”并重,他带着规划图纸,挨家挨户讲解改造愿景;同时邀请评估专家、法律顾问与企业主面对面沟通,最终以真诚和专业赢得了各方理解与支持。项目推进中,他更是化身“总监工”,每周亲赴现场督查工程质量与安全生产,协调解决施工难题,确保项目建设在每个环节都既有“速度”又有“温度”。

在他的全力推动下,园区成功获评“浙江省2024年城乡风貌区”,并吸引了包括“超级元气工厂”全国总部在内的一批潮流文创项目抢滩入驻。如今的幸福横塘里,已从昔日尘土飞扬的旧厂区,华丽转身为集设计、办公、休闲于一体的创新特色园区,成为笕桥对接长三角的重要产业功能平台,实现了集体资产的保值增值,为笕桥经济高质量发展筑牢了坚实的产业支撑。

聚焦民生关键点

擦亮“幸福笕桥”金名片

“以前最怕的就是生病,子女上班,自己一个人去医院挂号、排队、拿药,折腾一天身子骨都散了。现在好了,有了这个驿站,小毛病下楼就能看,真是解决了我们的大问题!”在黎明社区“黎享家医养护驿站”揭牌仪式上,居民们发自内心地感慨,彰显了这个“家门口健康管家”的民生温度。

这份踏实的幸福感,源自区人大代表、黎明社区党委书记吴新慧对群众急难愁盼的深切回应。随着社区高龄、独居、失能老人比例逐年攀升,“看病难、养老烦”成为最突出的民生痛点。为从根源上破解难题,她依托人大代表联络站,牵头开展了为期三个月的专题调研,召开十余场恳谈会,收集到87条“原汁原味”的民意,清晰反映了老年群体对“医养结合”服务的迫切需求。在此基础上,吴新慧撰写了一份高质量的调研报告,成功推动“黎享家医养护驿站”项目被纳入街道年度民生实事项目。

项目确立后,吴新慧又化身“总协调”。在人大街道工委的支持下,她积极奔走于卫健、民政、城建等多个部门之间,整合辖区医疗、养老及社会资源,从选址规划、功能设计到项目建设,她全程参与,力求将居民的每一个“小期盼”都落到实处。最终,她创新探索出“一楼治病、二楼养护”的医养护融合新模式。在这座500平方米的驿站里,一楼卫生服务站提供家庭医生签约、基础诊疗等核心医疗服务;二楼则设置日间照料、康复理疗、助餐助浴等多元化养老区块,形成了“养生+健康+专业+幸福”的“4+”服务闭环。

从一份调研问卷到一座温暖的民生驿站,吴新慧代表用“尺寸之功”守护着“民生之福”,成功打通了医养结合的“最后一公里”,为“幸福笕桥”这张城市名片增添了最亮丽的成色。

聚焦未来新起点

打造“育才笕桥”新标杆

“‘双减’之后,我们家长反倒更焦虑了,幸亏有张校长他们,帮我们理清了思路。”在浜河社区“父母茶座”的一场分享会上,一位家长感慨道。这份来自“家门口”的精准助力,正源于区人大代表、杭州市笕成中学校长张艳对社会发展新需求的敏锐洞察。

随着“双减”政策的深入推进,如何构建高质量的家庭教育体系,促进家校社协同育人,成为一道新的社会课题。为此,扎根教育二十余年的张艳代表主动扛起责任,牵头组建教育工作小组,并推动街道吸纳百余名心理学、教育学等领域的专家学者成立“教育智库”,在人大笕桥街道工委的支持下,依托代表联络站,积极推动人大代表、教育专家、社区骨干等多方力量下沉一线,共同探索解题之道。

张艳代表在深入社区、学校、家庭的走访调研中发现,社区空间闲置与亲子活动缺少场地的矛盾并存。她多次进行实地勘察和可行性研讨,她建议,在浜河社区打造1000平方米的“父母茶座”,为亲子互动提供专属阵地;在枸桔弄社区开设“四点半课堂+家长夜校”,为孩子提供课后服务,为家长“充电赋能”。

尤其是在小升初、初升高等最让家长焦虑的升学关键节点,张艳连续三年利用周末时间,开设公益性家庭教育专题讲座。她结合自身丰富的一线教育教学经验,用最通俗的语言,为家长们细致解读最新的升学政策,分享实用的亲子沟通技巧,精准回应他们在学业规划、心理疏导等方面的核心关切,累计为数百家庭答疑解惑。

从最初零散的个案求助,到如今系统的服务支撑,张艳代表以她的专业与热忱,高效链接了“家庭、学校、社会”三个关键的育人环节,将家庭教育的“独奏”变为多方参与的“合奏”,为每一个孩子的健康成长营造了更优渥的环境,也为笕桥街道的持续高质量发展,奠定了坚实的人才基础。