咱家门口那条河 | 东河鸳鸯与生态蝶变

今年是“两山”理念提出20周年,上城发布推出“咱家门口那条河”系列报道,邀请民间河长、环保志愿者等以亲历者视角讲述身边生态环境持续向好的故事。他们口中的点滴变化,汇聚成了一幅鲜活的生态画卷。

本期讲述人

小营街道城市协管员费昊诚

作为东河生态保护工作的亲历者与守护者,我见证了这条承载杭州历史记忆的河流,从污染困境走向生态乐园的全过程。二十年来,“绿水青山就是金山银山”理念如灯塔指引方向,东河的蜕变正是这一理念落地生根的生动注脚。今天,我想以守护者的视角,讲述东河的蝶变与鸳鸯守护的故事。

我与东河的缘分始于十多年前。那时的东河还未走出污染阴霾,作为杭州城内重要水系,它曾承载老杭州的市井记忆,却因工业废水直排、生活污水横流,沦为市民“敬而远之”的存在。浑浊河水散发异味,河岸植被稀疏,水中难觅鱼虾,每当看到居民掩鼻绕行的身影,我心中总憋着一股劲——这条河不该是这样的。

转机出现在2010年前后,中东河整治工程启动。我有幸加入团队,参与这场生态修复攻坚战。我们逐段排查污染源,实施雨污分流,将生活污水接入市政管网;组织清淤疏浚,清理沉积淤泥;种植水生植物构建天然净化系统。那些日子里,我们每天泡在河边,记录数据、观察植被,看着河水从墨绿变清,岸边冒出新绿,心中期待日益升温。数年整治后,水质初步改善,岸边开始出现零星鸟类,偶尔能看到小鱼跃出水面。

2023年春天,东河的平静被鸟鸣打破。巡查时,我发现一对鸳鸯在河边柳树上栖息,不久后母鸳鸯在树洞筑巢,孵化出三只小鸳鸯。这一幕吸引了众多市民驻足,大家轻声交流,生怕惊扰这些小生命。然而幸福短暂,母鸳鸯不幸罹难,引发社会对东河生态的高度关注。

小营街道联合多部门召开专题协调会,我作为基层工作者参与其中。围绕三只失恃小鸳鸯的救护方式,我们激烈讨论后决定遵循“最小干预”原则,在确保安全的前提下让它们在原生环境成长,同时加强巡逻、清除杂物、投放食物。这场意外,拉开了东河鸳鸯保护与生物多样性友好河道建设的序幕。

保护过程中,我们秉持对原生环境的敬畏。鸳鸯是树栖鸟类,我们组织专业团队全面探查河岸树洞,记录位置、大小、朝向,标记“优选巢址”,并对老化树木保护性修剪,为鸳鸯保留筑巢空间。这些树洞就是它们的“民宿”,我们要做的就是让它们住得安心。

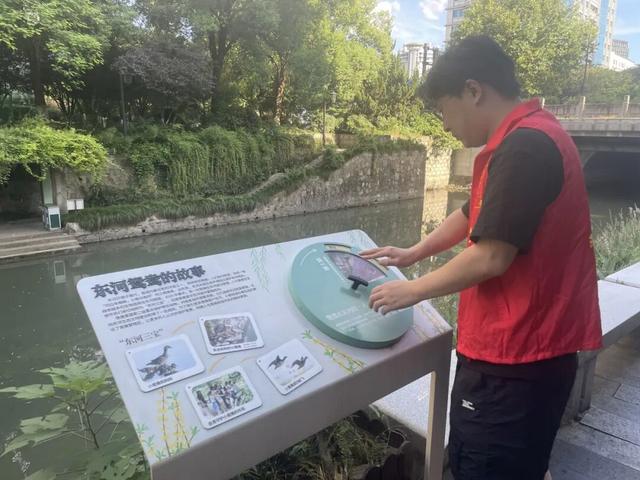

我们还在沿岸设置科普装置:《东河鸳鸯的故事》展板记录繁衍全过程,《鸳鸯的华服》解析羽毛色彩成因,互动转盘让市民“解锁”鸳鸯一天的生活。定期组织的“东河生态课堂”更让市民从“旁观者”变成“参与者”,守护力量愈发绵长。

如今的东河早已焕然一新。河水清澈见底,水草摇曳,小鱼穿梭;河岸绿树成荫,四季皆景;水生植物繁茂,成为生物天然粮仓。除了鸳鸯,鲫鱼、虾蟹、白鹭、翠鸟等生物也在此栖息。清晨傍晚,市民在河边散步、嬉戏、写生,人与自然和谐共处。

东河的蜕变是“绿水青山就是金山银山”理念的生动实践。作为守护者,我深知这份变化来之不易。未来,我们将建设更多生态观测点,扩大科普覆盖面,让东河持续焕发生机。而我,会继续坚守在东河边,守护这汪清水、这片绿意,让“绿水青山”成为城市发展的永恒底色。

采访感言:

费昊诚等守护者的坚守,换来了这一河清波。从黑臭河道到白鹭栖息,从市民绕行到人流如织,东河的蜕变背后,是守护者们日复一日的付出。最打动人的,是救护小鸳鸯时秉持的“最小干预”原则——既给予庇护,更尊重自然。这份智慧,让生态保护充满温度。如今的东河,树洞成了鸳鸯的家。这清澈的河水启示我们:当守护成为共识,美好的不仅是环境,更是我们共同的生活。