经济大省挑大梁·半年经济观察丨做深做透“两篇大文章” 加快打造创新浙江

今年以来,我省锚定“加快建设创新浙江、因地制宜发展新质生产力”目标任务,迭代实施“315”科技创新体系建设工程,做深做透教育科技人才一体改革发展、科技创新和产业创新深度融合“两篇大文章”。

创新是发展的第一动力,如何切实推动“两篇大文章”继续落地落实,以科技创新塑造发展新优势,来看今天的“经济大省挑大梁·半年经济观察”。

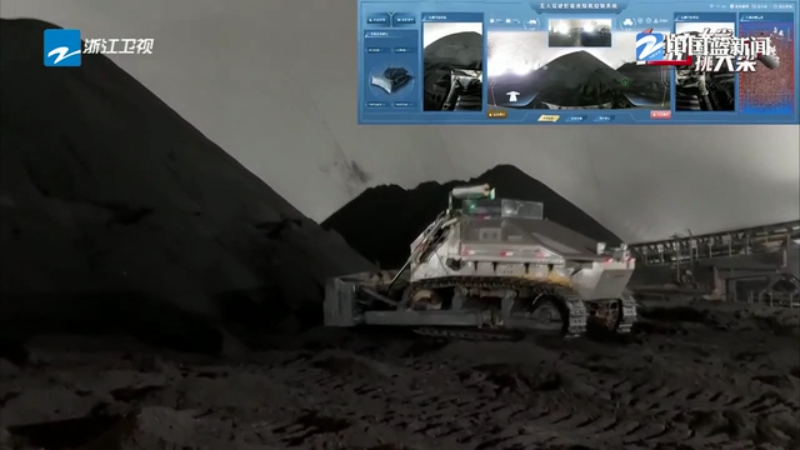

在嘉兴电厂码头,一辆无人驾驶推耙机正在进行清舱作业,它可以根据不同工作场景、不同运输物料,定制方案,实现自动清舱。

浙江浙能嘉华发电有限公司燃料部电仪检修专工 王君伟:这套设备使我们的效率提升了10%以上,彻底消除了传统清舱模式的安全隐患。

同一时间,百里之外的杭州白马湖实验室里,项目负责人欧林林正带领团队,迭代升级这套系统的新算法。作为浙江工业大学智能学习与机器人技术专家,欧林林同时担任白马湖实验室工业机器人团队技术负责人。

浙江工业大学信息学院信息处理与自动化研究所所长 欧林林 :比如说(以前)我们要去到电厂去做测试,实际上是非常难的,白马湖一方面就是给我们和产业对接起来,另一方面也提供了充足的科研经费的支持,以及实际的场景的应用,相当于三位一体的感觉。

为进一步释放科研团队活力,白马湖实验室针这个项目开展职务赋权改革,让团队核心成员共享科技成果部分所有权。目前,这个项目仅耗时1年多,就将进入产业化阶段,这项改革也入选了国务院国资委赋权改革试点名单。

白马湖实验室发展合作部部长 罗一凡 :相关的老师也是通过赋权改革的方式持有了公司的股权,后期的话他们会和我们的战略合作伙伴全面地做技术的推广和应用。

“编制在高校、工作在平台、服务在企业”,白马湖实验室还跟浙江工业大学共建科教融合学院,截至目前,已有10名产业专家担任研究生第一导师,促进校企资源双向流动,双方还进一步联招联引引进了高层次人才12人。

白马湖实验副主任 范海东:正是通过我们这个平台,真正把学校的科研力量,再把我们自己的核心技术攻关的力量,真正能把它协同在一起。以应用研究来倒逼基础研。

加快教育科技人才一体改革发展,今年以来,我省在全国率先建立教育科技人才政策一致性评估机制,开展高层次人才“校(院)企双聘”流动共享改革试点,实施人才“企业认定、政府认账”工作机制等一系列新政;启动高层次人才“互聘共享”计划,选派“科技副总”“产业教授”2135名,增补省派个人科技特派员44人、团队科技特派员138个,实现“人才无论落在哪里,高校、企业、科研院所等平台都能使用”。

浙江省科技信息研究院战略规划研究所所长 张 娟:我们建立了教育科技人才一体推进机制,有效推动教育科技人才能够实质性贯通,为创新浙江建设提供了基础性战略性支撑。

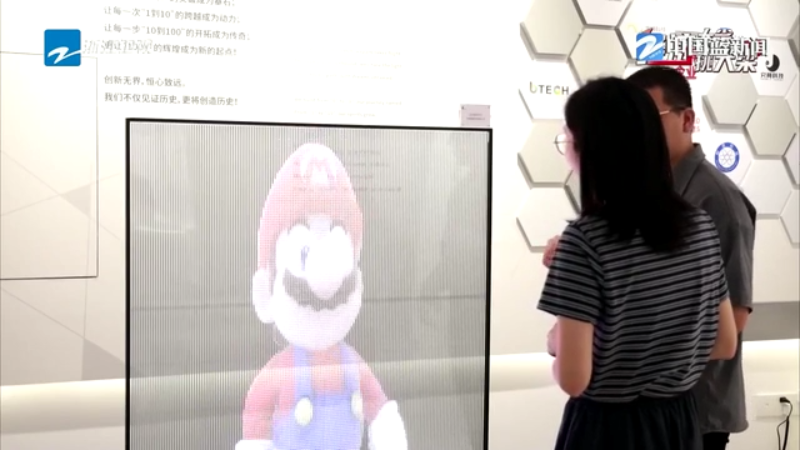

走进甬江实验室的展厅,这块神奇的屏幕不仅能观看动态视频,还能“透视”屏幕后面的展板内容。它的显示驱动芯片来自宁波视曼科技有限公司,目前,产品已进入全球头部企业供应链,月出货量超过5000万颗。而从产品立项到大展拳脚,视曼仅用了一年时间。去年6月,甬江实验室建设了针对初创型企业的盈诺孵化器,视曼科技正是首批入驻企业。

宁波视曼科技有限公司总经理助理 李小菡:我们的一个产品需要用到甬江实验室的激光切割机,它能帮我们节省大概500万左右的机器成本 ,很好地帮助我们企业提高行业竞争力。

除了发挥设备和人才上的优势,甬江实验室还提供从检测到中试再到共享工厂的全链条服务,全方位助力科技成果高效转化。截至目前,盈诺孵化器已成功构建覆盖半导体、新能源等战略性新兴产业的生态集群,集聚20多家科技创新型企业。

甬江实验室技术经纪部部长 耿 斌:我们会联合国内比较顶尖的服务机构、券商,比如保荐代表人、上市公司高管,能够把他们的经验、他们的能力,赋能给到我们这些初创企业的科学家也好,技术负责人也好。

加强科技创新和产业创新深度融合,今年以来,我省出台“两新”深度融合实施意见,遴选推荐首批科技领军企业80家,建立企业项目和产学研项目上升为省重大科技项目机制。

在“两新”融合带动下,前五月,全省规上工业研发费用同比增长5.8%,高新技术产业增加值同比增长8.8%,对规上工业增长贡献率提高至78.8%。

浙江省工信院产业情报所所长 赵 鹏:要做优创新型企业梯队,大力推进企业研发机构的提升,着力抓好产业创新平台的建设,包括我们省里制造业创新中心,还有省技术创新中心的布局和优化,持续推进科技创新和产业创新走深走实。